В нашей книге представлены лишь немногие литературные памятники путешествий. О каких книгах странствий, о каких путешествиях по суше в XIX веке может вспомнить наш современник прежде всего? И, как бывает обычно, из громадного обилия книг и имен на память сначала придут не столь многие, меньше десятка. И среди них обязательно будут Н. М. Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай, Д. Ливингстон.

«Недаром Пржевальского, Миклухо-Маклая и Ливингстона знает каждый школьник и недаром по тем путям, где проходили они, народы составляют о них легенды»1 — эти строки принадлежат А. П. Чехову, писателю, имя которого для нашего современника так же близко, как имена путешественников, о жизненном подвиге которых он сказал с уважением и любовью.

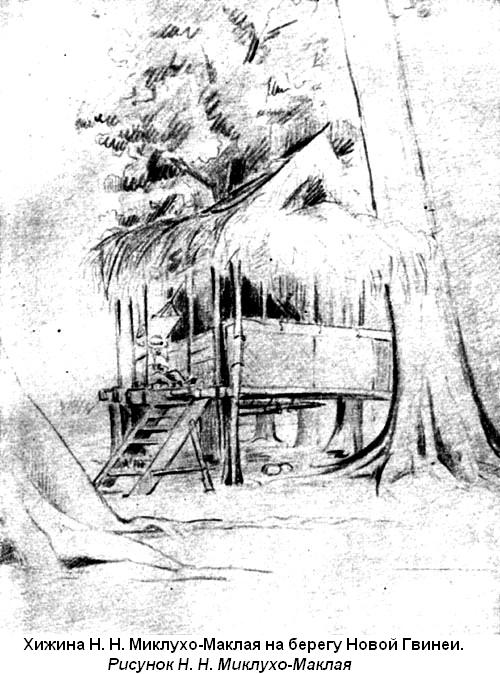

Миклухо-Маклай особенно много сделал для изучения первобытной культуры. Его жизнь среди людей каменного века, обитателей заросшего тропическим лесом побережья Новой Гвинеи, его дружба с папуасами, для которых он был «добрым Маклаем», «человеком с Луны», красочно обрисована им самим.

Ливингстон и Пржевальский интересовались этнографией, в дневниках своих уделяли большое внимание описаниям обычаев и быта населения посещенных ими земель, но в истории науки наиболее велики их заслуги в познании природы соответственно Тропической Африки и Центральной Азии.

При чтении книг, о которых будет рассказано далее, возникают подчас столь отчетливые, впечатляющие картины увиденного и пережитого путешественником, что читатель может почувствовать себя его спутником, вместе с ним оказавшимся в неизвестной ему стране. Для обозначения такого восприятия в наше время, особенно в связи с «телевизионными путешествиями», появился термин «эффект присутствия». Показательно, что этот термин в применении к литературе путешествий был использован не так давно именно по поводу одной из книг Ливингстона, его «Последнего путешествия в Африку»2.

В этой книге своеобразный «эффект присутствия» возникает во многих местах ее очень явственно и столь же значителен он для читателя дневников Миклухо-Маклая.

Напомним самые общие сведения о жизни Давида Ливингстона. Хронологическая канва первых десятилетий ее несложна: мальчик, родившийся в 1813 году в бедной шотландской семье, с десяти лет — ученик на хлопчатобумажной фабрике, в юности — ткач... Примечательны для биографа его мечты: жажда знаний, которую не притупляет четырнадцатичасовой изнурительный труд, стремление помогать обездоленным, лишенным жизненных благ людям, пробуждение живого интереса к путешествиям по малоизвестным землям. Примечательны не только мечты, но и вызванные ими действия, поступки: уже в юности это решительный человек, у которого слово не расходится с делом.

В любом очерке о Ливингстоне прочтем о его самообразовании, о ночах, проведенных за книгами, о том, что ему удалось подготовиться к поступлению в колледж и что он в двадцать семь лет, получив диплом врача, решил стать миссионером и был направлен Лондонским миссионерским обществом в Африку. Приведем далее только две памятных даты: 1840 год, когда начались странствия по Африке, и 1873 год, когда эти странствия прервала смерть.

И скажем еще о последних словах и посмертном пути Ливингстона. Эти слова — «Сколько осталось дней пути до Луапулы?» — произнес шестидесятилетний, измученный тяжелой болезнью человек, погрузившийся вскоре в забытье. Смерть настигла его в болотистых зарослях на берегу озера. Его спутники-африканцы похоронили только сердце умершего под деревом, на котором сделали надпись, а тело набальзамировали и отправились с ним в путь. Более тысячи километров несли они на руках гроб и доставили его к побережью Индийского океана, к портовому городу Занзибар. Ливингстон был их другом, и они отдавали ему последний долг. Благодаря им путешественник похоронен на родине.

Общеизвестно, что не проповедь миссионера, а добрая деятельность врача, просветителя, человека принесла Ливингстону любовь его чернокожих друзей — бечуанов, макололо, малави, макаранга, лунда... Не проявляя большого интереса к христианскому богу, они дружески отнеслись к человеку, который обращался к ним с уважением, помогал, как истинный друг. Постепенно и сам Ливингстон становится не столько миссионером, сколько научным исследователем, сближается с людьми африканских племен. Тридцать лет он провел в Африке и сделал много научных открытий. «Но самое главное из этих открытий, — говорил он, — заключалось в том, что я открыл хорошие качества у тех людей, которые цивилизованными людьми считались племенами, стоящими на низкой ступени культуры». Ливингстон выступал против измышлений современных ему колониалистов, против расистских вымыслов об африканцах. «Мы не верим ни в умственную, ни в нравственную неспособность африканцев. Мы ничего не видели, что могло бы оправдать то мнение, будто бы они принадлежат к особой «породе» или «виду», отличающемуся от наиболее цивилизованных людей. Африканец — это человек в полном смысле слова»3.

Конечный пункт странствий великого путешественника — поселок Читамбо, к югу от озера Бангвеоло, находится на территории современного африканского государства Замбии. Люди этой страны, замбийцы, снявшие памятники колонизаторам с площадей своих городов, чтят память Ливингстона — друга африканских народов. В городе Ливингстон, у знаменитого водопада, открытого путешественником, создан мемориальный музей. Имя Ливингстона носит этнографический институт в столице Замбии Лусаке. Африканцы посещают могилу в Читамбе, где захоронено сердце путешественника4.

Обратимся к произведениям Ливингстона, литературным памятникам его экспедиций, и расскажем о первом из них — «Путешествия и исследования в Южной Африке с 1840 по 1856 г.». Эта книга была опубликована в Лондоне в 1857 году. Многократно переводившаяся в разных странах, она пользуется широким читательским признанием и ныне. На русском языке в 1956 году — к столетию со дня окончания экспедиции — вышло в свет новое издание этой книги. Вот что сказано в ее первой главе: «Моя жизнь в Африке не только не благоприятствовала усовершенствованию в литературном языке, вырабатываемом привычкой к письму, но, как раз наоборот, она сделала литературный труд скучным и утомительным. Я охотнее исходил бы снова весь континент из конца в конец, чем взялся бы написать новую книгу. Гораздо легче совершать путешествие, чем описывать его».

Эти строки меньше всего можно счесть за обдуманный литературный прием. Ливингстон разговаривал просто, по-дружески с людьми многих племен, с которыми сводила его в путешествиях судьба. Так же искренне, безыскусно обратился он в своей первой книге к читателю, своему незнакомому другу. В самом деле, ведь очень трудно подряд рассказать обо всем интересном, что было увидено и пережито за шестнадцать лет странствий по африканской земле, — как не сказать об этом читателю? Надо объяснить ему, что автор книги не литератор, более того, в Африке ему редко удавалось заниматься самообразованием, учиться: «Я намеревался по прибытии в Африку продолжать свои умственные занятия, но, так как для меня было неприемлемым пользоваться готовыми плодами рук людей, среди которых мне предстояло жить, то, кроме преподавания, я принялся за плотничество и всякого рода ручной труд, утомлявший и делавший меня неспособным к умственному труду в вечерние часы. Недостаток времени для самообразования был единственным предметом сожаления во время моих путешествий по Африке. Помня об этом, читатель примет во внимание, что он имеет дело просто с ищущим света любителем науки, которому свойственна тщеславная мысль считать себя еще не слишком старым, чтобы учиться»5.

Что можно добавить к этим словам? Разве только напомнить, что они были написаны человеком, который уже к этому времени сделал для географического познания Африки больше, нежели кто-либо из предыдущих исследователей.

Шестнадцатилетний период путешествий и исследований, о котором повествуется в книге, может быть подразделен условно на два этапа. Один из них охватывает 1840 — 1852 годы; самый замечательный маршрут этих лет — первое в истории географических исследований Африки пересечение пустыни Калахари и открытие озера Нгами в 1848 году.

В эти годы в жизнь Ливингстона вошла Мэри Моффет — жена, друг, помощник в исследованиях, мать троих его детей. Один из своих трудных переходов по Калахари путешественник совершил с женой и детьми в повозке, запряженной быками. Взволнованно вспоминает он о том, как стойко держалась она, когда истощались запасы воды:

«...К вечеру ее [воды] очень немного осталось для наших детей. Это была очень тревожная ночь, а утром, чем меньше оставалось воды, тем больше хотелось пить нашим маленьким плутишкам. Мысль о том, что они могут погибнуть на наших глазах, была ужасна. Если бы я слышал упреки в том, что причина катастрофы заключается единственно во мне, это было бы для меня облегчением, но ни одного укора не сорвалось с губ их матери, хотя полные слез глаза без слов говорили о ее душевном состоянии»6.

Второй этап по времени намного меньший — 1852 — 1856 годы, но он наиболее важен по географическим результатам. В эти годы впервые нанесена на карту большая часть течения реки Замбези, начато изучение сложной гидрографической сети ее притоков, открыт величественный водопад на этой реке, названный водопадом Виктории. Ливингстон отправил семью накануне путешествия по Замбези на родину, в Англию. Это решение было принято им после того, как совместное путешествие по Калахари показало, насколько велик риск, которому была подвергнута жизнь жены и детей.

О риске, которому Ливингстон каждодневно подвергал свою жизнь, он не считал нужным много говорить на страницах книги. Впрочем, поскольку болезни, особенно лихорадка, задерживали в пути, мешали повседневной работе, он по-деловому сообщает о них, так же как о всяческих других препятствиях. Пожалуй, только об одном происшествии, которое приключилось с ним три года спустя после приезда в Африку, он рассказал более подробно. Приведем часть этого рассказа, изложенного в обычной для Ливингстона рассудительной, неторопливой манере. Дело происходит на юге Африки, в долине Мабоца.

«Здесь произошел случай, о котором меня часто расспрашивали в Англии и который я намеревался держать в запасе, чтобы, будучи уже в преклонных летах, рассказать о нем своим детям, но настойчивые просьбы моих друзей превозмогли это намерение. У бакатла, жителей деревни Мабоца, вызвали сильную тревогу львы, которые ночью ворвались в их скотный загон и уничтожили несколько коров...» Далее рассказывается, как львы стали нападать на коровье стадо даже днем. И Ливингстон решил помочь жителям деревни. «Известно, что когда один из львов бывает убит, то все остальные, почуяв опасность, покидают эту местность. Поэтому, когда львы еще раз напали на стадо, я отправился вместе с туземцами на охоту, чтобы помочь им уничтожить хищника и тем избавиться от бедствия». Затем следует колоритное описание охоты и, наконец, самый «случай».

«...У льва поднялся от ярости хвост, и я, повернувшись к народу, сказал: «Подождите немного, пока я еще раз заряжу ружье». Когда я забивал шомполом пули, кто-то закричал. Вскочив и полуобернувшись, я увидел, что как раз в этот момент лев прыгнул на меня. Я стоял на небольшом возвышении; он схватил мена за плечо, и мы оба покатились вниз. Свирепо рыча над самым моим ухом, он встряхнул меня, как терьер встряхивает крысу. Это встряхивание вызвало во мне оцепенение, по-видимому подобное тому, какое наступает у мыши, когда ее первый раз встряхнет кошка. Это было какое-то полусонное состояние: не было ни чувства боли, ни ощущения страха, хотя я отдавал себе полный отчет в происходящем. Нечто подобное рассказывают о действии хлороформа больные, которые видят всю операцию, но не чувствуют ножа».

«Повертывая свою голову, чтобы освободиться от тяжести лапы, которую лев держал на моем затылке, я увидел, что его взгляд направлен на Мебальве [участник охоты. — Н. Ф.], который... хотел выстрелить в него. Но его кремневое ружье дало осечку на оба курка, и лев мгновенно оставил меня и, бросившись на Мебальве, вцепился зубами в его бедро»7.

Все же охота окончилась сравнительно благополучно для всех ее участников, а лев был убит. У Ливингстона в память об этой охоте кроме одиннадцати ран в мягких тканях плеча осталась раздробленная кость руки, которая позднее срослась.

Эпизоды, связанные с приключениями и опасностями, всегда читаются с обостренным интересом. Однако не столько им, сколько описаниям природы и населения тропической Африки обязана книга Ливингстона своей неувядающей притягательностью. Современникам путешественника, читателям этой книги, она раскрыла мир, для них очень мало известный. Действительно, что знали до Ливингстона о природе бассейна Замбези? Было неведомо не только самое течение этой реки — одной из четырех великих рек Африканского континента, неизвестны были и растительность, и животный мир обширной области, относящейся, как выяснил Ливингстон, к бассейну верхней и средней частей Замбези. Предполагалось, что значительная часть этой области занята песчаной пустыней. Вплоть до середины XIX века бытовали в таких представлениях, начало которым положил еще Птолемей, традиция и легенда (легенда о «жгучей зоне» песков между тропиками).

И все же само по себе новое географическое представление об этой тропической области могло бы и не привлечь столь большого внимания к путевым запискам исследователя со стороны самых разнообразных читателей. Обычно такое внимание возбуждается не только самим материалом, но и характером его изложения — умением не перечислять, а показывать отличительные черты неизвестной прежде страны. Путешественник, искренне признавшийся в том, что литературный труд для него скучен и утомителен, оказался превосходным рассказчиком. Может быть, именно потому, что он не чувствовал себя литератором, не пытался следовать за литературными образцами, в путевых записках его сохранилась неповторимая интонация беседы с читателем. Он рассказывает о том, что ему особенно запомнилось, показалось интересным, заслуживающим внимания других. Интонация рассказчика в какой-то мере ощущается уже в содержании, предпосланном каждой главе. Вот одно из них:

«Глава четырнадцатая: Страна становится еще красивее. — Как мы проводили свой день. — Люди и водопад Гонье. — Учтивость и щедрость населения. — Дожди. — Пчелоеды и другие птицы. — Пресноводные губки. — Течение. — Смерть от укуса льва в Либонте. — Устройство ночлега во время путешествия. — Приготовление пищи. — Обилие мяса. — Различные виды птиц. — Водяные птицы. — Египетские гуси. — Крокодилы. — Один из моих людей едва избежал гибели. — Суеверное чувство в отношении крокодила. — Крупные дикие животные. — Лекарство, гарантирующее меткую стрельбу из ружья. — Воскресение. — Дикие плоды. — Зеленые голуби. — Мелководная рыба. — Гиппопотамы».

Это остов рассказа спокойного, мозаичного по своему содержанию, так же как мозаичны повседневные наблюдения, происшествия, дорожные записи. И о птицах, и о крокодилах, и о том, как проводили свой день, устраивали ночлег.

У читателя эта мозаика не может создать той целостной картины страны, которая получается в результате широкого обобщения, синтеза. Зато именно такой способ изложения — по маршруту, с нежданными встречами, с самыми разнообразными наблюдениями, с мелочами повседневного быта — создает впечатление о стране не извне или, как еще издавна говорилось, не «с птичьего полета», а изнутри, словно сам читатель побывал в этой далекой стране. Однако, чтобы воздействие путевого дневника на читателя было столь сильным, мало подлинности, «непричесанности» записок, мало также и «экзотики» — непривычности обстановки, природы, быта, ко всему этому надо добавить очень важное, а может быть, главное — умение видеть.

Обращаясь к путевым запискам разных исследователей природы малоизвестных земель, можно заметить, что природа воспринимается и соответственно описывается в этих записках во многом по-разному. Восприятие путешественника различается при этом не только по резкости, яркости, но и по выделению тех объектов, которые главным образом привлекают его внимание. Для Ливингстона, пожалуй, в особенности характерно обостренное внимание к «частностям». Звери, птицы, растения, удивительные природные явления — все это в его дневниках, в книге, тщательно подготовленной им, описывается просто, буднично и вместе с тем на редкость рельефно. При чтении книги даже, казалось бы, знакомые понаслышке любому читателю львы, крокодилы, гиппопотамы представляются во многом по-новому.

Приведем небольшой фрагмент из рассказов путешественника о повадках и внешнем облике африканского льва. Ливингстон встречался с ним несчетное число раз. Любопытно, что в своей книге он решительно возражает против ходячего мнения об исключительных качествах льва: его «величественности», «благородстве», его «страшном реве» и прочем. Описание Ливингстона резко расходится с этими стереотипами. «Если лев встречается днем — обстоятельство отнюдь не часто случающееся в здешних местах с путешественниками — и если предвзятое мнение не заставляет их ожидать и увидеть что-то «благородное» или «величественное», то они увидят перед собой животное немного побольше самой большой собаки, которую им приходилось видеть, и очень близко напоминающее своими чертами собаку. Его морда совсем не похожа на обычное изображение льва... свои представления о величественности льва художники обычно выражают тем, что рисуют морду льва похожей на старуху в ночном колпаке...»

«То чувство, которое побудило современного художника изображать льва в утрированно искаженном виде, заставляет сентиментальных людей считать рев льва самым страшным из всех звуков в мире. Мы всегда слышим о «величественном реве царя зверей». Конечно, когда в этой стране вы слышите рев льва во время непроглядной черной ночи при страшных раскатах грома, когда каждая вспышка ослепительной молнии оставляет вас в еще большей темноте, а дождь при этом льет с такой силой, что ваш костер гаснет, и вы не можете даже под деревом укрыться от ливня, когда вы не можете сделать выстрела, так как у вас подмочен порох, то тогда этот рев может вызвать страх. Но если вы находитесь в уютной комнате или даже в повозке, то это совсем другое дело; здесь вы его слышите без всякого страха или тревоги. Глупый страус ревет так же громко, как лев, и, однако, человек никогда не страшится этого звука. Разговоры о величественном реве льва — только величайшая болтовня... Следует сказать при этом, что, конечно, есть значительная разница между певучим голосом льва, когда он бывает сыт, и между его низким, грубым рычанием, когда он голоден. Вообще кажется, что голос у льва имеет более грудной, а у страуса — более гортанный оттенок, но я по сей день могу с уверенностью различать их, только зная, что страус ревет днем, а лев — ночью»8.

В приведенном примере речь идет о звере, казалось бы, известном по рисункам и описаниям любому читателю книг Ливингстона задолго до того, как он стал знакомиться с этими книгами. Но большая часть рассказов о зверях, птицах, муравьях, гигантских ползучих растениях — все это для читателей современников Ливингстона (и не только для современников) было по преимуществу рассказами о неизвестном. Ливингстон помогал им увидеть все это впервые, так же как он сам увидел впервые всех этих животных и птиц, эти реки, текущие в тропических дебрях.

В описаниях Ливингстона сравнительно редко найдем обобщающие характеристики природы отдельных областей. Все же в начале описания путешествия 1852 — 1856 годов Ливингстон высказывает и общие соображения о природе Южной Африки в целом, о «трех зонах или продольных полосах» — восточной, центральной и западной, на которые можно разделить Южную Африку и которые различаются по климату и ландшафтам. Весьма важным оказался обобщающий вывод исследователя о тропической Центральной Африке как о возвышенном, хорошо орошаемом плато. Ливингстон сделал этот вывод, достигнув озера Дилоло, расположенного на водоразделе между системами бассейнов Замбези и Конго.

«...Это небольшое озеро, изливая часть воды с одной стороны в р. Касаи, а с другой — в Замбези, распределяет свою воду между Индийским и Атлантическим океанами. Я устанавливаю этот факт совершенно точно, как он представляется мне самому, потому что только теперь я понял настоящую форму речных систем и континента». Далее следует общий вывод о водораздельном плато. «Таким образом, я находился на водоразделе между двумя великими системами, но не выше 4000 футов [около 1200 м] над уровнем моря... вместо высоких гор со снежными вершинами, вид которых подтверждал бы умозрительные догадки, у нас перед глазами были обширные равнины, по которым можно идти целый месяц, не видя никаких высот, кроме вершин термитников или деревьев. Прежде не знали, что центр Африки представляет форму невысокого плато»9.

В другом месте книги Ливингстон пишет о том, как он узнал позднее, что к сходному выводу уже пришел на основе анализа карт и других материалов (в том числе данных самого Ливингстона) английский геолог Родерик Мёрчисон. «Сидя в своем вольтеровском кресле, он опередил меня на три года, в то время как я, страдая от лихорадки, с трудом пробирался через лесные дебри и болота». «Для меня все стало ясным около оз. Дилоло. Я лелеял тогда надежду, что буду первым, кто создаст представление о внутренней Африке как об орошаемом водою плато, поверхность которого несколько ниже окаймляющих его возвышенностей. Эта надежда оказалась теперь тщетной»10.

Справедливо, однако, отдать должное и тому, кто сделал научное обобщение в кабинете, «на вольтеровском кресле», и тому, кто не только пришел самостоятельно к этому обобщению, но и подтвердил его, окончательно доказал его правильность ценой пройденных тысячекилометровых путей, преодоленных преград и опасностей.

Надо отдать должное и тем, кто впервые узнал направление течения Замбези, многочисленные притоки этой реки. Характерно для Ливингстона — путешественника, исследователя, человека, что, точно так же как он считает обязательным в своей книге сказать об ученом, опередившем его в обобщении, он указывает и на то, что открытие течения Замбези, совершенное в экспедиции 1852 — 1856 годов, только подтвердило по сути представление об этой реке африканцев, обитателей бассейна Замбези.

Путешественник вспоминает, как в 1851 году, когда им была открыта «в центре континента» река Замбези (о том, что эта река протекает в Центральной Африке, географы ранее не знали), он обратился с расспросами о ней к местным жителям. Приведём далее слова Ливингстона о географических познаниях обитателей бассейна Замбези: «Когда мы с Освеллом [один из спутников Ливингстона. — Н. Ф.] в 1851 г. открыли в центре континента р. Замбези, не имея в то время возможности подняться по ней, мы использовали туземцев, чтобы нарисовать карту, основанную на их представлениях об этой реке. После этого мы послали туземную карту домой с той целью, чтобы она помогла другим в их дальнейших изысканиях. Когда я потом поднялся по реке до 14° ю. ш. и затем спустился по ней, то после самой тщательной проверки оказалось, что изменения, которые я мог внести в первоначальную туземную карту, были очень незначительными. Общее представление, которое давала их карта, было весьма точным»11.

Вряд ли нужно сколь-либо подробно пояснять здесь, что открытие Ливингстоном Замбези не было простым повторением древнего открытия этой реки аборигенами Африканского континента, что оно принадлежало к иному уровню, иному историческому этапу и что только в результате его речная система Замбези заняла свое место на географической карте Земли12. Но нелишне напомнить о том, что открытия африканских народов, совершенные до прихода европейцев, — это важная, неотъемлемая часть истории географического познания Земли. Между этими старинными открытиями и открытиями новейшего времени существуют не только различия, но и многообразные связи. И одно из наглядных свидетельств этих связей — рассказ Ливингстона о том, как ему помогла в экспедиции «туземная карта» Замбези.

Повседневно, во всех экспедициях Ливингстону помогали его друзья-африканцы. А за три десятилетия странствий у него оказалось очень много добрых друзей. Это были люди, которых он либо вылечил от болезни, либо просто помог советом; они не раз спасали его, избавляли от смертельной опасности. Этим людям посвящаются многие страницы его книги «Путешествия и исследования в Южной Африке...».

Ограничимся сказанным об этой книге — замечательном памятнике исследований африканской природы. В равной мере она принадлежит и этнографии. На страницах ее возникают красочные картины быта, обычаев, нравов, выразительные портреты многих и многих людей. С большой силой выражен в книге протест против работорговли, борьбе против которой Ливингстон отдал много сил. И уважительное отношение нашего современника к человеку большого сердца, выдающемуся гуманисту не уменьшится от того, что представления Ливингстона о способах этой борьбы были во многом наивными, так же как и его призывы к английским властям о содействии в этой борьбе или мысли его о цивилизаторской роли, которую надлежит сыграть в Африке европейцам.

Выше было уже упомянуто, что последнее издание этой книги в нашей стране вышло в свет в 1956 году. А впервые в переводе на русский язык она появилась тоже не так давно — в 1948 году, со значительным историческим запозданием (в XIX веке при жизни Ливингстона в России была переведена другая его книга «Путешествие по Замбези»).

Научным редактором перевода и автором очерка о Ливингстоне в этом издании выступил один из старейших советских географов — А. С. Барков. Словами из его очерка закончим наш рассказ: «Душевная простота и скромность Ливингстона как нельзя лучше отразились в его описаниях путешествий... Безыскусность и простота — отличительные черты его стиля. Его «Путешествие» — эпическая поэма, напоминающая «Одиссею» Гомера, своего рода «Африканская Одиссея»»13.

Начало 70-х годов прошлого века — это последние годы странствий Ливингстона по землям Африки и первые годы исследований Миклухо-Маклая на Новой Гвинее. В сентябре 1871 года Николай Николаевич Миклухо-Маклай высадился на северо-восточном берегу этого острова. Не приводя здесь общих сведений о его путешествиях, о научных заслугах этого большого ученого, имя которого носит ныне Институт этнографии Академии наук СССР, скажем лишь об одном — о воздействии его дневников на чувство и ум читателей.

Широко известны слова Л. Н. Толстого из письма его Н. Н. Миклухо-Маклаю: «...умиляет и приводит в восхищение в вашей деятельности то, что, сколько мне известно, вы первый, несомненно, опытом доказали, что человек везде человек, т. е. доброе, общительное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой. И вы доказали это подвигом истинного мужества, которое так редко встречается в нашем обществе, что люди нашего общества даже его и не понимают... Ради всего святого изложите с величайшей подробностью и свойственной вам строгой правдивостью все ваши отношения человека с человеком, в которые вы вступали там с людьми».

В письме содержалось и несколько фраз, подчеркивающих скептическое отношение Толстого к науке, и еще заключительное пожелание: «Пишите мне и не возражайте на мои нападки на научные наблюдения, — я беру эти слова назад, — а отвечайте на существенное».

Толстой и Миклухо-Маклай были во многом очень разными по мировоззрению, по общему складу, но неприятие измышлений «цивилизованных» колонизаторов о «диких» народах, глубокое уважение к человеку, на какой бы ступени культуры он ни находился, где бы ни обитал, — все это было для них общим.

Лев Толстой написал письмо Миклухо-Маклаю в ответ на присланные ему путешественником оттиски статей о папуасах северо-восточного побережья Новой Гвинеи — «берега Маклая». Шел 1886 год. Маклаю исполнилось сорок лет. Здоровье его было уже подорвано невзгодами, постоянной нуждой, тропической лихорадкой. А сделать оставалось так много. Ведь он обещал помочь своим друзьям-папуасам, и они верили ему. Они знали: «слово Маклая одно». И Маклай делал все, что в его силах. Он отослал протестующую телеграмму Бисмарку: «Туземцы берега Маклая отвергают германскую аннексию»; обратился с наивным, заранее обреченным на неудачу воззванием к царю Александру III: «Прошу о даровании туземцам берега Маклая российского покровительства, признав его независимым... Во имя человеколюбия и справедливости, чтобы воспротивиться распространению на островах Тихого океана людокрадства, рабства и самой бессовестной эксплуатации туземцев». Он писал и политическим деятелям Англии. Он разработал план создания русского поселения на берегу Маклая или на одном из островов Полинезии — «рационального общества», где все будут трудиться и получать по труду. И этому плану, понятно, не суждено было осуществиться, так же как и желанию воспрепятствовать доступу колонизаторов на берег Маклая.

После получения письма Льва Толстого Миклухо-Маклай решил подготовить книгу о своих путешествиях на Новую Гвинею во многом иначе, нежели он предполагал прежде.

Вот что сказано в ответном письме его Льву Толстому, написанном в феврале 1887 года: «Письмо Ваше было не только для меня интересно, но результат чтения его повлияет немало на содержание книги о моих путешествиях. Обдумав Ваши замечания и найдя, что без ущерба научному значению описания моего путешествия, рискуя единственно показаться некоторым читателям слишком субъективным и говорящим чересчур много о собственной личности, я решил включить в мою книгу многое, что прежде, т. е. до получения Вашего письма, думал выбросить. Я знаю, что теперь многие, не знающие меня достаточно, читая мою книгу, будут недоверчиво пожимать плечами, сомневаться и т. д.

Но это мне все равно, так как я убежден, что самым суровым критиком моей книги, ее правдивости, добросовестности во всех отношениях буду я сам.

Итак, глубокоуважаемый Лев Николаевич, Ваше письмо сделало свое дело.

Разумеется, я не буду возражать на Ваши нападки на науку, ради которой я работал всю жизнь, надеясь подвинуть ее по мере сил и способностей, и для которой я всегда готов всем пожертвовать».

В письме сказано, между прочим: «Мое здоровие было скверно последние месяца два, да и теперь оно все еще нехорошо»14. Эти строки напоминают о том, что написано письмо за год до смерти Миклухо-Маклая и что болезнь и смерть помешали ему завершить подготовку задуманного труда, издать книгу, обобщавшую результаты проделанного и пережитого на Новой Гвинее. Прошло еще более трех десятилетий, прежде чем неопубликованные дневники его увидели свет, нашли путь к читателю.

Лет десять рукописи покоились в научном архиве Географического общества, будучи, как это принято именовать ныне в архивах, «единицей хранения». Был бы несправедливым обращенный к тогдашним хранителям научного наследия Маклая упрек в том, что его дневники оказались забытыми. О них помнили, высказывали пожелания об их напечатании, но долгое время все ограничивалось пожеланиями. Не находилось исследователя, который взялся бы подготовить их для издания. В 1898 году этот труд принял на себя один из крупнейших русских ученых — этнограф, антрополог, географ Д. Н. Анучин. Он тщательно выполнил все работы, которые счел необходимыми, вплоть до того, что добился напечатания в качестве пробы двух первых печатных листов первого тома предполагаемого двухтомного издания «Путешествий» Миклухо-Маклая. Однако на этом все снова закончилось надолго. Не нашлось денежных средств, чтобы издать наконец подготовленные для печати рукописи путешественника. Они были опубликованы в советское время в 1923 году.

В 1950 — 1952 годах Академия наук СССР издала пятитомное собрание сочинений Н. Н. Миклухо-Маклая. Многократно переиздавались в последние десятилетия его дневники, повествующие о пребывании на Новой Гвинее. Их читатели в наши дни — люди самых разных профессий и возрастов. И пожалуй, приведенные выше выдержки из переписки Н. Н. Миклухо-Маклая с Л. Н. Толстым раскрывают в какой-то мере секрет обаяния этих книг, притягательности их и для ученого, и для подростка.

Можно только высказывать предположения о том, собирался ли опубликовать свои дневники в таком виде сам путешественник. По словам Д. Н. Анучина, в числе рукописей оказались шестнадцать карманных записных книжек и шесть больших книжек формата тетрадей, заключающих более обработанные дневники первого пребывания на Новой Гвинее, следующих туда поездок и путешествия по Малаккскому полуострову. Эти тетради, как пишет Анучин, «по-видимому, предназначались для печати», но и в них встречались многие пробелы и пропуски. Вряд ли стоит высказывать дополнительные предположения о том, например, что Миклухо-Маклай при подготовке книги к изданию мог не только заполнить «пробелы», но ввести в текст другие материалы о природе и людях Новой Гвинеи. «Дневники» и в том виде, в каком они стали достоянием читателя, драгоценны как источник научных сведений, увлекательный рассказ о виденном и испытанном, как бессмертное гуманистическое произведение о человеке. Более того, самый характер записей, сохраняющих отпечаток непосредственного впечатления, сделанных сразу вслед за случившимся происшествием, нежданным событием, интересной для науки находкой, — самый этот стиль записей «для себя», для памяти помогает ощутить события с особенной резкостью.

Характерно в этом отношении для дневников путешественника такое, например, начало записи о том, что произошло за день: «Несмотря на большое утомление, хочу записать еще сегодня происшествия дня, так как нахожу, что рассказ выйдет более реален, пока ощущения еще не стушевались несколькими часами сна»15.

И действительно, рассказ врезается в память надолго. Колдовское воздействие оказывают эти записи, повествующие о жизни среди папуасов в диких зарослях на берегу океана. Удивителен самый контраст между будничным тоном рассказчика и исключительностью ситуаций, о которых сообщается как о чем-то повседневном, обычном.

30 сентября 1871 года третий день, как ушел корвет «Витязь». Начинается жизнь на Новой Гвинее, на берегу, в хижине, вдалеке от цивилизации, рядом с людьми каменного века. «Думать и стараться понять окружающее — отныне моя цель». Разве можно забыть, с чего начался на следующий день путь Маклая к этой цели, выраженной так просто, непритязательно: «Думать и стараться понять окружающее...»

1 октября 1871 года путешественник отправляется впервые в селение папуасов. Он решает идти невооруженным: «Чем больше я обдумывал свое положение, тем яснее становилось мне, что моя сила должна заключаться в спокойствии и терпении. Я оставил револьвер дома, но не забыл записную книжку и карандаш».

Приведем фрагменты из рассказа об этой встрече с папуасами, о первом посещении папуасской деревни: «Группа вооруженных копьями людей стояла посредине, разговаривая оживленно, но вполголоса между собой. Другие, все вооруженные, стояли поодаль; ни женщин, ни детей не было — они, вероятно, попрятались. Увидев меня, несколько копий были подняты, и некоторые из туземцев приняли очень воинственную позу, как бы готовясь пустить копье. Несколько восклицаний и коротких фраз с разных концов площадки имели результатом, что копья были опущены. Усталый, отчасти неприятно удивленный встречей, я продолжал медленно подвигаться, смотря кругом и надеясь увидеть знакомое лицо. Такого не нашлось...»

«Вдруг пролетели, не знаю, нарочно ли или без умысла, одна за другой две стрелы, очень близко от меня. Стоявшие около меня туземцы громко заговорили, обращаясь, вероятно, к пустившим стрелы, а затем, обратившись ко мне, показали на дерево, как бы желая объяснить, что стрелы были пущены с целью убить птицу на дереве. Но птицы там не оказалось, и мне подумалось, что туземцам хочется знать, каким образом я отнесусь к сюрпризу вроде очень близко мимо меня пролетевших стрел. Я мог заметить, что как только пролетела первая стрела, много глаз обратилось в мою сторону, как бы изучая мою физиономию, но, кроме выражения усталости и, может быть, некоторого любопытства, вероятно, ничего не открыли в ней. Я в свою очередь стал глядеть кругом — все угрюмые, встревоженные, недовольные физиономии и взгляды, как будто говорящие, зачем я пришел нарушать их спокойную жизнь. Мне самому как-то стало неловко, зачем прихожу я стеснять этих людей?».

Далее рассказывается, как небольшая толпа окружила пришельца, а один из толпы, быстро размахнувшись копьем, остановил его с большой ловкостью в нескольких сантиметрах от лица Маклая.

«В эту минуту я был доволен, что оставил револьвер дома, не будучи уверен, так же ли хладнокровно отнесся бы я ко второму опыту, если бы мой противник вздумал его повторить.

Мое положение было глупое: не умея говорить, лучше было бы уйти, но мне страшно захотелось спать. Домой идти далеко. Отчего же не спать здесь? Все равно я не могу говорить с туземцами и они не могут меня понять.

Недолго думая, я высмотрел место в тени, притащил туда новую циновку (вид которой, кажется, подал мне первую мысль — спать здесь) и с громадным удовольствием растянулся на ней. Закрыть глаза, утомленные солнечным светом, было очень приятно...»

Далее — о мыслях, которые промелькнули в сознании, когда Миклухо-Маклай засыпал. И опять повторяется: «Был снова доволен, что не взял с собой револьвера».

«Проснулся, чувствуя себя очень освеженным. Судя по положению солнца, должен был быть по крайней мере третий час. Значит, я проспал два часа с лишком. Открыв глаза, я увидел нескольких туземцев, сидящих вокруг циновки шагах в двух от нее; они разговаривали вполголоса, жуя бетель. Они были без оружия и смотрели на меня уже не так угрюмо. Я очень пожалел, что не умею еще говорить с ними.

Я решил идти домой и стал приводить свой костюм в порядок. Эта операция очень заняла окружающих меня папуасов. Затем я встал, кивнул головой в разные стороны и направился по той же тропинке в обратный путь, показавшийся мне теперь короче, чем утром»16.

Этой встречей начиналось осуществление поставленной цели: «...понять окружающее», изучить жизнь первобытного племени, обычную жизнь людей, не знавших еще металлов, находящихся в стадии каменного века. Для того чтобы понять их, найти с ними общий язык, надо, чтобы и они поняли пришельца, убедились, что он пришел к ним как друг. И ученый расстилает циновку в тени и спокойно засыпает в окружении встревоженных вооруженных людей. Трудно найти лучший способ для того, чтобы эти люди прониклись к незнакомому пришельцу доверием. Но во всей многовековой истории путешествий и географических открытий известен лишь один человек, решившийся так поступить.

Надо ли вспоминать здесь о других исключительных эпизодах, описанных в дневниках столь же просто и непритязательно. О том, например, как Маклай однажды решил «запретить войну» между двумя враждующими племенами и сумел сделать это, настолько велик к тому времени был его авторитет у папуасов. Или о том, как он ответил на вопрос: «Маклай, скажи, можешь ли ты умереть?» Сказать «нет» нельзя: это было бы неправдой. Ответ «да» поколеблет его репутацию, веру папуасов в могущество «доброго Маклая», которая помогла ему добиться запрещения войны. И он ответил любопытствующему иначе: взял тяжелое острое копье и протянул его человеку, задавшему этот вопрос. «Я подал ему копье, отошел на несколько шагов и остановился против него. Я снял шляпу, широкие поля которой закрывали мое лицо; я хотел, чтобы туземцы могли по выражению моего лица видеть, что Маклай не шутит и не моргнет, что бы ни случилось. Я сказал тогда: «Посмотри, может ли Маклай умереть». Тот, кто задал вопрос, не поднял копья; все же несколько человек бросились к Маклаю, как бы желая заслонить его своим телом. «Ответ оказался удовлетворительным, так как после этого случая никто не спрашивал меня, могу ли я умереть»17.

Каждый, кто знаком с дневниками знаменитого путешественника или с любым из посвященных ему биографических очерков, несомненно помнит и эти, и другие подобные им эпизоды, столь характерные для Миклухо-Маклая.

А тому, кто прочел здесь об этом впервые, советуем обязательно познакомиться с дневниками путешественника в подлиннике. И не только с дневниками, но и его обращениями в защиту обитателей Новой Гвинеи, народов всех островов Океании. «Я принял решение, возвысив голос во имя «права человека», привлечь внимание... на опасность, которая угрожает уничтожить навсегда благополучие тысяч людей, не совершивших иного преступления, кроме принадлежности к другой расе, чем наша, и своей слабости», — пишет в одном из этих обращений Н. Н. Миклухо-Маклай18.

Ныне по-новому воспринимаются его заветные мысли об уважении к людям всех племен и народов, об единстве происхождения человеческих рас.

И советские люди, мореплаватели, побывавшие во время стоянки корабля на том самом берегу, который поныне носит на картах имя Маклая, с особенным чувством осматривались по сторонам, словно где-то поблизости в зарослях по-прежнему расположена хижина, в которой обитает «добрый Маклай»... Не назвать ли и это своеобразным «эффектом присутствия»? Или просто вспомнить о том, как просили Маклая его друзья-папуасы не уезжать от них, остаться на острове. Они «...пришли к решению просить меня остаться с ними, не ехать, а поселиться на этом берегу, уверяя, что в каждой деревне по берегу и в горах мне будет построен дом...» — читаем в дневнике Н. Н. Миклухо-Маклая19.

- 1. А. П. Чехов. Собр. соч., т. 10. М., 1956, стр. 389.

- 2. См. М. Б. Горнунг, Ю. Г. Липец и И. Н. Олейников. Предисловие к книге Д. Ливингстона «Последнее путешествие в Центральную Африку. Дневники, которые он вел в Центральной Африке с 1865 г. по день смерти». М., 1968, стр. 12.

- 3. Давид Ливингстон, Чарлз Ливингстон. Путешествие по Замбези с 1858 по 1864 г. М., 1956, стр. 375.

- 4. См. М. Б. Горнунг, Ю. Г. Липец и И. Н. Олейников. Предисловие к книге Д. Ливингстона «Последнее путешествие в Центральную Африку. Дневники, которые он вел в Центральной Африке с 1865 г. по день смерти». М., 1968.

- 5. Давид Ливингстон. Путешествия и исследования в Южной Африке. М., 1956, стр. 19.

- 6. Давид Ливингстон. Путешествия и исследования в Южной Африке. М., 1956, стр. 66.

- 7. Давид Ливингстон. Путешествия и исследования в Южной Африке. М., 1956, стр. 21 — 22.

- 8. Давид Ливингстон. Путешествия и исследования в Южной Африке. М., 1956, стр.93.

- 9. Давид Ливингстон. Путешествия и исследования в Южной Африке. М., 1956, стр. 297.

- 10. Давид Ливингстон. Путешествия и исследования в Южной Африке. М., 1956, стр. 308.

- 11. Давид Ливингстон. Путешествия и исследования в Южной Африке. М., 1956, стр. 321.

- 12. О различиях и взаимных связях географических открытий на разных этапах познания Земли см. Н. Г. Фрадкин. Географические открытия и научное познание Земли. М., 1972.

- 13. А. С. Барков. Давид Ливингстон. — В книге Д. Ливингстон. Путешествия и исследования в Южной Африке. М., 1956, стр. 16.

- 14. Переписка Л. Н. Толстого и Н. Н. Миклухо-Маклая приведена в очерке Д. Н. Анучина «Н. Н. Миклухо-Маклай. Его жизнь, путешествия и судьба его трудов». См. сб. «Д. Н. Анучин о людях русской науки и культуры». М., 1952, стр. 61 — 64.

- 15. Н. Н. Миклухо-Маклай. На берегу Маклая. М., 1961, стр. 70.

- 16. Н. Н. Миклухо-Маклай. На берегу Маклая. М., 1961, стр. 24 — 27.

- 17. Н. Н. Миклухо-Маклай. На берегу Маклая. М., 1961, стр. 268 — 269.

- 18. Н. Н. Миклухо-Маклай. Открытое письмо А. Гордону. — См. «Изв. Гос. географ. об-ва», 1939, т. 71, вып. 1 — 2, стр. 298.

- 19. Н. Н. Миклухо-Маклай. На берегу Маклая. М., 1961, стр. 215 — 216.

Добавить комментарий